叙事语境下的景观设计表达研究(儿童故事爱护花园教案阅读 | 景观叙事与叙事景观)

一次和朋友聊天,话题不知不觉扯到了中国明代园林。朋友对中国园林并不熟悉,也没有亲身的体验,他对中国园林的认识主要是来自于一些英语读物,例如麦吉·凯斯韦克(Maggie Keswick)的《中国园林:历史、艺术和建筑》(The Chinese garden: History, art & architecture)。为了助兴,我找出了明代陈洪绶所绘《西厢记》插图的复制品。从这些插图上看,故事中很多情节是以园林为背景的,很多室内的场景也由屏风装点成园林一般。朋友立刻被这些插图吸引了:“为什么要选择园林作为他们相遇相会的地点呢?是因为园林有脱离世俗的浪漫气息么?或是园林有极强的私密性?园林空间在这个故事当中有没有什么隐喻,园林在这个故事当中起到怎样的作用呢?”结果,故事似乎成了了解空间和场所的一把钥匙,反过来,空间和场所也同样是故事发展不可或缺的要素。

的确,景观和故事是分不开的。景观可以作为场景推进故事的发展,故事也可以赋予景观空间文化和历史的意义。在我经常散步的公园中,经常可以看到一些叙事性的细节,例如路边的座椅上有的镌刻着一行小字“纪念某某,生于某年”。当我坐在椅子上休息的时候,总是不自觉地试图将上面的名字和活生生的人联系起来,想象这个人是怎样的人?其一生的故事又是怎样的?这个公园和他(她)有什么联系呢?一行小字如同一枚铁锚将场所紧紧地和记忆的河床联系起来。景观中的故事可以是一些诸如此类的琐碎回忆,也可能是宏大的史诗。英国18世纪的霍尔(Hoare)家族设计建造的斯托海德(Stourhead)风景园则是罗马诗人维吉尔(Virgil)的《埃涅伊得》(Aeneid)为背景的。

园林的中心是一个将斯托河截流而成的湖,象征着地中海。沿湖设计者布置了宅第、神庙、洞穴、古桥、乡间农舍等等元素,其中一些带有明显的希腊神庙和古罗马建筑的特征。当游人沿着湖信步浏览的时候,他们其实在重拾英雄伊尼亚士 (Aeneas)的足迹。神庙的门前镌刻着"Procul, o procul este profani",意为“走开,不知情的人。”古桥上的题词“Stourhead is dedicated to the pagan deities of rivers and springs; and to heroes--Aeneas, Hercules, and King Alfred."(斯托海德是献给那些异教的河流和春天之神,以及那些英雄们- 伊尼亚士、大力神和阿尔弗莱德王)则将这意图挑明了。围绕整个风景园的环形路线似乎暗示着某种远古的仪式和终极的回归。在我看来,亨利·霍尔(Henry Hoare)其实是以空间的形式重新书写了这部史诗,赞美罗马文明的诞生。

中国园林史学者克雷戈·克鲁纳斯(Craig Clunas)提出中国古代的“园”的概念并不是对某种空间用途的限定,而是文人通过绘画和文学描述的对象。换句话来说,园林不是先于主观描述而客观存在的事物,而是通过描述的过程而形成的主观概念。如果回想一下西方“Landscape”一词的缘由,也和早期荷兰绘画风格和题材紧紧相关。这样说来,景观从一开始就是一种叙事的风格和对象。景观从来就没有脱离叙事而独立存在过。

既然如此,我们就不能忽略景观设计中叙事和讲故事的成分和作用。一方面来说,我喜欢景观中有故事,这些故事犹如设计者给观者留下的谜,当我们将这个谜解开的时候则充满了满足和愉悦。景观试图讲述一个什么故事,怎样去讲述,都是我们欣赏一个景观必需的环节。林璎设计的华盛顿越战纪念碑大概是比较成功的例子,这个纪念碑如同一个不能愈合的伤痕。纪念碑向两个方向各伸出200英尺,一边指向林肯纪念堂,一边指向华盛顿纪念碑。整个设计静默而又有力。然而,我又对很多现代景观设计当中的叙事有所顾虑。原因其一是有些设计师为了让一些形式化的东西有“含义”,于是硬着头皮牵强附会,似乎只有通过故事“找到说法”,大家才能接受这个景观。这种做法往往流于矫情。原因之二,当设计师试图讲述一个故事,最大的问题在于“这个故事能否被大众理解接受”,如果处理不好,叙事则有可能过于晦涩、不知所云或者过于直白、索然无味。

如何能在当代充分合理的运用叙事这种景观设计手法呢?马修·波提格(Matthew Potteiger)和杰米·普林顿(Jamie Purinton)所著的Landscape Narratives: Design Practices for Telling Stories(景观叙事:讲故事的设计实践)一书正是试图探索这个问题。

在理论部分,作者指出叙事(narrative)和讲故事(telling story)是有所不同的两个概念:叙事既是故事又是讲述,既是动作的对象又是动作本身,既是讲述的内容也是讲述的方式,既是成果又是过程。每个故事都是一种叙事,但并不是每个叙事都是故事。叙事是一个更加广泛和模糊的概念。起源于拉丁文gnarus和to know,叙事暗示着一种通过行为和体验的偶然性来获得知识的一种方式。叙事是一种和理性逻辑思维大不相同的一种思维模式,例如,通过编故事,儿童在很小的时候就可以记住一些比较复杂枯燥的序列,原始人类也通过神话故事来寻求自身存在的合理性。简言之,叙事帮助我们认识、理解和记忆。作者将叙事的这层含义推广到景观范畴上,景观叙事这一提法暗示了景观和叙事之间的关系,场所构成了叙事,景观不仅仅是故事发生的场景,而且其自身是一个不断变化的叙事。场所和事件一起产生故事。如同文中所言:“一条路可以形成了一种空间序列,同时也提供了各种人和人相遇的可能性。空间的尺度可以史诗般的宏大,也可以限定为个人化的戏剧性。景观中故事往往蕴藏着解读秘密的钥匙,或者说诱导观者的诠释。人们也经常会以一种故事的框架和风格去理解景观。”

同时,叙事这一概念自然而然将景观空间与绘画和文学类比起来。对绘画和文学当中叙事策略的研究可以帮助我们理解景观叙事。例如,在绘画和文学当中,我们经常可以看到常见的几种叙事组织方式:静止的(例如摄影作品和某些绘画,描述某一时刻的发生的事件和它的场景);线性叙事(将一系列的事件根据时间先后顺序排列起来,有一种由因至果、由此及彼的逻辑过程);连续叙事(一系列的事件都发生在一个统一的语境下)。作者以15世纪中世纪的绘画Roman de la Rose为例来解释连续叙事。这幅画描绘了一系列的行为门前迎客,领入园林和在喷泉旁娱乐这三个环节,但是这三个场景出现在同一个画面空间,观者需要从画的左下方开始阅读,逐渐向上移动,这样才能正确的理解故事。这种叙事策略在中国绘画当中也时常见到,例如顾闳中的《韩熙载夜宴图》和顾恺之的《洛神赋》都采用了类似的策略。通过对绘画、文学和景观的叙事策略的对比,作者指出叙事是有两个纬度的,事件发生的时间序列和一种共时的空间格局。故事可以帮助设计者来组织空间结构,空间作为一种对事件、运动、时间和体验的积极回应。

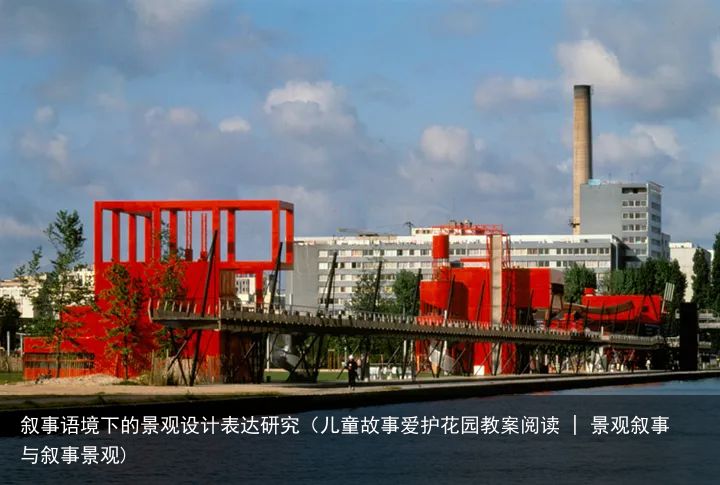

在将景观叙事的涵义进行了解释之后,作者回顾了对叙事理论影响比较大的意识形态背景。随着上世纪60年代西方哲学的语言转向之后,叙事成为了很多学科的新焦点。如同语言一样,叙事建构意义;如同词语构筑句子,叙事运用一系列的事件来建构含义。语言学的研究给叙事研究提供了一个可以借鉴的框架。在的普通语言学教程(Course in General Linguistics)当中, 索绪尔(Ferdiand de sausure)指出,语言符号连结的不是事物和名称,而是概念和声音形象 ,他把符号分为能指和所指两部分,用所指和能指分别代替概念和声音形象。他提出在语言当中,词语和他们所指涉的内容并没有一一对应固定不变的联系,能指和所指的联系是任意的,而我们所说的符号是能指和所指相联结所产生的整体。语言符号是任意的,词语总是在特定场景下产生含义,它和内容的连接既是有传统约束的,也是任意的。语言绝非是透明的窗口,写作也不仅仅是一个单项的过程,由作者讲述给读者听,在很多情况下,读者会自主或不自主的去理解故事,改变故事,所以叙事是双向的,开放的。景观叙事也是如此,设计者无法将观者的联想限定在某种框架当中,景观的意义及产生在设计者的构思当中,也产生于观者的解读当中。在传统的景观当中,设计师有可能会设计一个封闭的涵义系统,通过各种象征和隐喻来传达给观者,如同斯托海德风景园一般。现代景观则更鼓励观者通过自己的体验来建立意义,而非被动地接受。伯纳德·屈米(bernard tschumi)的拉维莱特公园(Parc de la Villette, Paris, France)(见图五)和彼德·艾森曼(Peter Eisenman)柏林犹太人受难纪念碑(Memorial to the Murdered Jews of Europe)就是这种开放的涵义系统的很好的例子。

随后,作者进一步借用语言修辞的手法:隐喻、转喻、提喻和讽喻等进一步阐述景观叙事的策略,并结合一些案例分析来连接理论和实践。例如,在论及讽喻手法时,作者指出讽喻和其他修辞手法不同,它不是试图说服读者,而是通过一种带有荒诞性的分离和对立产生一种批判性。这种手法被查尔斯·詹克斯(Charles Jenks)在《后现代建筑语言》(The Language of Post-Modern Architecture)认为是后现代主义的建筑的特征之一。玛尔莎·舒尔茨(martha schwartz)设计的怀特海德生物研究中心(Whitehead Institute of Biomedical Research, Cambridge, Massachusetts, 1986)屋顶花园“拼接园”(Splice Garden)则以一种讽喻的姿态独树一帜。甲方的要求是设计一个没有土壤和水的屋顶花园,舒尔茨运用染成绿色的塑料来模仿法国园林那种几何形植被以及日本枯山水般的抽象形体,暗示着一种文化上冲突,同时通过这种荒诞的戏剧性批判地提出了“什么是园林”、“什么是自然”这一问题,对传统的自然观进行了挑战。在书的后半部分,作者从理论的探索转向到实践,讨论了几种叙事策略在景观设计当中的运用:命名(Naming)、序列(Sequencing)、揭示(Revealing)、隐藏(Conceal)、聚集(Gathering)、开启(Opening)。在实践部分,作者分析了一系列案例,从景观保护、景观遗产规划、公共艺术、可持续发展规划和公众参与。从各个尺度和规模上来探讨景观的叙事策略。随后,通过三个故事“荒地和复兴”、“书写家园”和“道路的故事”,作者明确了景观叙事当代关于自然和文化对话中的地位和作用,同时也揭示了景观叙事在选择、解释、协商和建构景观含义中的作用。

随后,作者进一步借用语言修辞的手法:隐喻、转喻、提喻和讽喻等进一步阐述景观叙事的策略,并结合一些案例分析来连接理论和实践。例如,在论及讽喻手法时,作者指出讽喻和其他修辞手法不同,它不是试图说服读者,而是通过一种带有荒诞性的分离和对立产生一种批判性。这种手法被查尔斯·詹克斯(Charles Jenks)在《后现代建筑语言》(The Language of Post-Modern Architecture)认为是后现代主义的建筑的特征之一。玛尔莎·舒尔茨(martha schwartz)设计的怀特海德生物研究中心(Whitehead Institute of Biomedical Research, Cambridge, Massachusetts, 1986)屋顶花园“拼接园”(Splice Garden)则以一种讽喻的姿态独树一帜。甲方的要求是设计一个没有土壤和水的屋顶花园,舒尔茨运用染成绿色的塑料来模仿法国园林那种几何形植被以及日本枯山水般的抽象形体,暗示着一种文化上冲突,同时通过这种荒诞的戏剧性批判地提出了“什么是园林”、“什么是自然”这一问题,对传统的自然观进行了挑战。在书的后半部分,作者从理论的探索转向到实践,讨论了几种叙事策略在景观设计当中的运用:命名(Naming)、序列(Sequencing)、揭示(Revealing)、隐藏(Conceal)、聚集(Gathering)、开启(Opening)。在实践部分,作者分析了一系列案例,从景观保护、景观遗产规划、公共艺术、可持续发展规划和公众参与。从各个尺度和规模上来探讨景观的叙事策略。随后,通过三个故事“荒地和复兴”、“书写家园”和“道路的故事”,作者明确了景观叙事当代关于自然和文化对话中的地位和作用,同时也揭示了景观叙事在选择、解释、协商和建构景观含义中的作用。至此,我们可以看出这本书的初衷是为了联系景观叙事的理论和实践两个范畴。这使这本书非常适合广大景观学学生和设计师阅读,浅显易懂,然而也造成了这本书的缺憾,由于不得不兼顾理论和实践两者,书中的理论部分显得论述不够充分,阅读起来也让人觉得闪光点很多,涉及面很广,但力度深度不足。在我看来,这本书最大的贡献是对景观设计中的形式主义倾向采取了批判态度,紧密地将景观和人文地理学结合起来,突破了景观设计的视觉化的倾向去寻求一种文化上的意义。